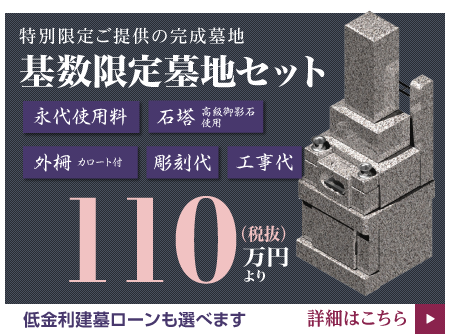

圓勝院墓苑をご案内する、東京都江戸川区の石材店、株式会社川辺からのご案内

お墓はいつ建てるのが良い

お墓はいつ建てても良いものです。

生前にお墓を建てる場合は、「寿陵(じゅりょう)」と呼ばれ、昔から縁起の良いこととされています。近年都市部では、残された家族に迷惑をかけたくないという思いから生前にお墓を建てる方が半分以上とも言われています。

また、ご遺骨をお持ちの場合も、お墓を建てて納骨をする期限は特に定められていませんので、気持ちの整理がついてからでも大丈夫です。

ご遺骨が自宅に戻り、四十九日法要を終えた後に、お墓のことを考え始める方が多いようです。

故人は散骨を希望し、ご家族がお墓が望まれるときは

故人が散骨を希望していたとしても、残された方々がいつまでも近くにいてほしい、合いに行く場所がほしいという気持ちは、ごく自然なものです。

この場合は、分骨をして一部はお墓へ、一部は散骨するという方法が考えられます。

遺言として散骨を希望されていた場合でも、法的効力がある事項ではないため、遺族の気持ちを重視してお墓を建てても問題はありません。ちなみに遺言として法的効力があるのは、(1)相続財産についての事項、(2)身分に関する事項、(3)その他、祭祀の主催者や遺言執行人の指定、の3つに関わるものとなります。

また、散骨とは、ご遺骨を自然にかえすもので海や山などにご遺骨を細かく粉砕した上で撒くことをいいます。

山の場合はその土地の所有者の承諾を得る必要があり、法的な規制がないからといって、勝手に散骨するわけにはいきません。海の場合も細かな条件がありますので、お寺にご相談されることをおすすめします。

真言宗豊山派 圓勝院 墓苑案内 - 川辺 Copyright(c) 2013.Enshoin Boen Annai .All Rights Reserved.