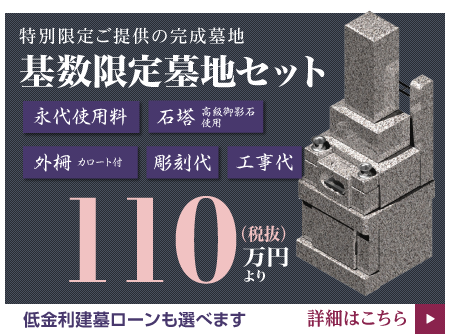

圓勝院墓苑をご案内する、東京都江戸川区の石材店、株式会社川辺からのご案内

カロートがいっぱいになったときは

カロートとは、お墓の墓石の中で遺骨を納めるところ(納骨室)のことです。

従来は墓石の下に作られましたが、近年は、地面より上につくられるケースもあるようです。大きさは様々ですが、5~6個の骨壷が納められる、1立方メートルぐらいのものが多いようです。

カロートは石製、コンクリート製が多いですが、底の半分あるいは一部は土になるようにつくられたものもあります。これは遺骨がいっぱいになったとき、古いものから土に還していくことを想定したものです。

カロートがいっぱいになってしまって、底がコンクリートで土に還せない場合は次のような方法が一般的です。

(1)別にお墓を作るか、永代供養墓に一部を移す

(2)遺骨を粉砕して粉末状にして容量を減らす(遺骨を粉末にすることに抵抗がある方がいるかもしれませんが、仏教としては問題ありませんし、散骨などでは必ず、手元供養でもたいていは粉骨にするものです)

真言宗の行事 青葉まつり

青葉まつりは、宗祖、弘法大師(こうぼうたいし)空海(くうかい)と、中興の祖・興教大師(こうぎょうだいし)覚鑁(かくばん)の誕生を祝う行事です。

即身成仏の教えを広めた、両大師にたいする報恩謝徳の気持ちでお祝いします。

弘法大師のご生誕は774年(宝亀5年)、興教大師のご生誕は1095年(嘉保2年)とされています。

お2人が生まれた6月が、緑の美しい季節ですので、このお祝いを「青葉まつり」といいます。

真言宗豊山派 圓勝院 墓苑案内 - 川辺 Copyright(c) 2013.Enshoin Boen Annai .All Rights Reserved.